Comment nommer ce qui se déroule aujourd’hui à Gaza ? Génocide, culturicide, futuricide, — autant de termes mobilisés pour appréhender l’ampleur des destructions, mais qui interrogent aussi la définition même de la guerre, dans un contexte où la population palestinienne est rendue incapable de toute résistance armée face à l’offensive israélienne. Dans l’ouvrage collectif Gaza, une guerre coloniale , chaque contributeur·ice adopte librement le vocabulaire qu’il ou elle juge pertinent pour qualifier cette réalité.Les Cahiers de l'Islam

Ce qui les unit toutefois, c’est une grille de lecture commune : celle du prisme colonial.

Dès l’introduction de l'ouvrage, les coordinatrices Véronique Bontemps (anthropologue) et Stéphanie Latte Abdallah (historienne et politiste) insistent sur le fait que, bien que le 7 octobre constitue un moment marquant, il ne saurait être interprété comme une rupture isolée. Selon elles, cet événement s’inscrit dans une série de continuités historiques, sociales et politiques, étroitement liées au processus colonial et à la centralité durable de la question palestinienne.

Broché: 320 pages

Editeur : Actes Sud (14 mai 2025)

Collection : Sindbad, L'Actuel

Langue : Français

ISBN-13: 978-2330204334

Editeur : Actes Sud (14 mai 2025)

Collection : Sindbad, L'Actuel

Langue : Français

ISBN-13: 978-2330204334

Quatrième de couverture

La guerre déclenchée à Gaza après le 7 octobre 2023 s'inscrit dans une continuité qui n'implique pas seulement la bande de Gaza mais également le reste de la Palestine historique ainsi que les sociétés alentour, de longue date concernées par l'actualité palestinienne. De quoi la guerre actuelle à Gaza est-elle le nom ou l'apogée ? Quels processus et quelles logiques, poussés à leur terme, sont-ils à l'œuvre dans les massacres en cours ?

Un ouvrage pluridisciplinaire, alliant analyse politique, perspectives judiciaires et historiques à des approches socio-anthropologiques, pour comprendre l'histoire en train de se faire.

[Le lecteur intéressé trouvera ci-dessous la table des matières de l'ouvrage]

Stéphanie Latte Abdallah est directrice de recherche au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient et des sociétés arabes. Elle a travaillé sur l’histoire sociale et l’histoire du genre des réfugiés palestiniens et, plus largement, sur les questions de genre, les mobilisations de la société civile et les féminismes laïques et islamiques au Moyen-Orient. Elle a notamment publié La Toile carcérale. Une histoire de l’enfermement en Palestine (Bayard, 2021) et Des morts en guerre. Rétention des corps et figures du martyr en Palestine (Karthala, 2022).

Véronique Bontemps est anthropologue et chargée de recherche au CNRS. Ses travaux relèvent de l’anthropologie des sociétés palestiniennes contemporaines au Moyen-Orient, à travers plusieurs thèmes : le patrimoine, les frontières et les inégalités, les sociétés urbaines et les expériences de la maladie. Elle a publié deux livres : Ville et patrimoine en Palestine (Karthala-IISMM, 2012) et, avec Aude Signoles, Vivre sous occupation. Quotidiens palestiniens (Gingko, 2012)

Contributeurs : Joni Aasi, Dima Alsajdeya, Chiara Calabrese, Maher Charif, Muna Dajani, Fatiha Dazi-Heni, Abaher el-Sakaa, Amélie Férey, Christine Jungen, Omar Salamanca Jabary, Stéphanie Latte Abdallah, Leila Seurat, Anton Shalhat, Marion Slitine, Johann Soufi, Thomas Vescovi.

Un ouvrage pluridisciplinaire, alliant analyse politique, perspectives judiciaires et historiques à des approches socio-anthropologiques, pour comprendre l'histoire en train de se faire.

[Le lecteur intéressé trouvera ci-dessous la table des matières de l'ouvrage]

Stéphanie Latte Abdallah est directrice de recherche au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient et des sociétés arabes. Elle a travaillé sur l’histoire sociale et l’histoire du genre des réfugiés palestiniens et, plus largement, sur les questions de genre, les mobilisations de la société civile et les féminismes laïques et islamiques au Moyen-Orient. Elle a notamment publié La Toile carcérale. Une histoire de l’enfermement en Palestine (Bayard, 2021) et Des morts en guerre. Rétention des corps et figures du martyr en Palestine (Karthala, 2022).

Véronique Bontemps est anthropologue et chargée de recherche au CNRS. Ses travaux relèvent de l’anthropologie des sociétés palestiniennes contemporaines au Moyen-Orient, à travers plusieurs thèmes : le patrimoine, les frontières et les inégalités, les sociétés urbaines et les expériences de la maladie. Elle a publié deux livres : Ville et patrimoine en Palestine (Karthala-IISMM, 2012) et, avec Aude Signoles, Vivre sous occupation. Quotidiens palestiniens (Gingko, 2012)

Contributeurs : Joni Aasi, Dima Alsajdeya, Chiara Calabrese, Maher Charif, Muna Dajani, Fatiha Dazi-Heni, Abaher el-Sakaa, Amélie Férey, Christine Jungen, Omar Salamanca Jabary, Stéphanie Latte Abdallah, Leila Seurat, Anton Shalhat, Marion Slitine, Johann Soufi, Thomas Vescovi.

Stéphanie Latte Abdallah et Véronique Bontemps reviennent sur leur ouvrage dans l'émission « À l’air libre » de Médiapart

Présentation

Cet ouvrage constitue une entreprise collective de documentation de la guerre à Gaza sur une période d’un an, à travers des contributions rédigées à la fin de l’année 2024. L’ensemble des auteur·ices rassemblé·es pour cet ouvrage possède une expérience directe de Gaza ou de la Palestine, soit par leur origine, soit par leur parcours de vie. Cette configuration a permis de contourner les limitations d’accès imposées aux journalistes internationaux, en garantissant un ancrage empirique rigoureux.

L’approche pluridisciplinaire adoptée procède d’une volonté délibérée d’articuler des perspectives multiples — tant du point de vue des objets que des sujets — afin d’appréhender la complexité d’un événement en cours, sans en réduire la lecture à une seule grille d’analyse. En se démarquant d’un traitement journalistique ou testimonial, les coordinatrices revendiquent une posture de production de savoirs en sciences sociales, visant à historiciser les ruptures apparentes en les inscrivant dans la continuité d'une domination coloniale dont les effets se prolongent jusqu’à aujourd’hui.

L'ouvrage s’adresse à un lectorat large mais informé, composé aussi bien d’universitaires que de professionnel·les du monde diplomatique ou médiatique, ainsi que de citoyen·nes soucieux·ses de saisir les enjeux contemporains relatifs au conflit israélo-palestinien. Afin de favoriser l’accessibilité tout en maintenant l’exigence scientifique, les textes ont été conçus dans un format synthétique, avec un appareil critique allégé. L’ambition est de fournir des outils analytiques et empiriques pour éclairer certains termes fortement contestés dans le débat public — tels que “colonisation” ou “génocide” — en les recontextualisant dans une profondeur historique.

Les coordinatrices ont souhaité dépasser les cercles d’entre-soi, qu’ils soient militants ou académiques, et engager une réflexion susceptible d’atteindre des sphères moins politisées ou idéologiquement alignées. Bien que l’emploi de termes comme « colonial » ou « génocide » puisse susciter des résistances, la pluralité des voix et des points de vue permet justement d’ouvrir un espace de débat constructif, fondé sur l’analyse et le dialogue critique.

Sur l'usage du terme "Colonial"

Stéphanie Latte Abdallah et Véronique Bontemps assument pleinement l’usage du terme colonial, qu’elles clarifient dès l’introduction afin de lever toute ambiguïté et d’engager le débat sans détour. Le recours à ce prisme analytique permet de sortir le cas israélo-palestinien d’un régime d’exception pour le relier à d’autres dynamiques comparables dans le champ des sciences sociales. En replaçant la situation dans une continuité historique depuis la Nakba de 1948, ils et elles montrent comment le concept de colonialisme de peuplement — caractérisé par l’expropriation, l’expulsion et l’effacement des populations autochtones au profit de colons cherchant à s’indigéniser — offre une grille de lecture pertinente. Ce paradigme permet aussi de comparer la Palestine à d’autres territoires concernés par des formes similaires de domination, tout en affirmant les spécificités de ce colonialisme ultra-contemporain.

Face aux accusations d’anachronisme liées à l’usage du terme colonial, le livre répond en démontrant la contemporanéité du phénomène, son imbrication avec le néolibéralisme, et l’usage d’outils globaux de contrôle (mobilités, frontières) qui participent à son invisibilisation. C'est ainsi qu'elles développent la notion de « Nakba continue », qui affirme que l’expulsion et la dépossession des Palestiniens n’ont jamais cessé depuis 1948. Ce concept, enrichi par l’idée d’une nouvelle Nakba pour qualifier les événements récents, montre qu’il ne s’agit plus seulement d’un passé non reconnu, mais d’un projet revendiqué, utilisé y compris par des responsables politiques israéliens.

Dans leurs entretiens, les auteur·ices reconnaissent que les premières expressions du sionisme s’inscrivaient explicitement dans une logique coloniale : les discours fondateurs, les institutions émergentes et certaines productions culturelles, notamment cinématographiques, faisaient usage des termes « Palestine » et « colonial » dans un contexte où le colonialisme bénéficiait encore d’une légitimité internationale. Elles soulignent qu'après 1948, un processus d’autochtonisation s’amorce, perceptible dans les représentations filmiques, marquant progressivement l’effacement du vocabulaire colonial au profit de nouveaux récits justificatifs, notamment celui de la mémoire de la Shoah, devenu central à partir des années 1960.

Face aux accusations d’anachronisme liées à l’usage du terme colonial, le livre répond en démontrant la contemporanéité du phénomène, son imbrication avec le néolibéralisme, et l’usage d’outils globaux de contrôle (mobilités, frontières) qui participent à son invisibilisation. C'est ainsi qu'elles développent la notion de « Nakba continue », qui affirme que l’expulsion et la dépossession des Palestiniens n’ont jamais cessé depuis 1948. Ce concept, enrichi par l’idée d’une nouvelle Nakba pour qualifier les événements récents, montre qu’il ne s’agit plus seulement d’un passé non reconnu, mais d’un projet revendiqué, utilisé y compris par des responsables politiques israéliens.

Dans leurs entretiens, les auteur·ices reconnaissent que les premières expressions du sionisme s’inscrivaient explicitement dans une logique coloniale : les discours fondateurs, les institutions émergentes et certaines productions culturelles, notamment cinématographiques, faisaient usage des termes « Palestine » et « colonial » dans un contexte où le colonialisme bénéficiait encore d’une légitimité internationale. Elles soulignent qu'après 1948, un processus d’autochtonisation s’amorce, perceptible dans les représentations filmiques, marquant progressivement l’effacement du vocabulaire colonial au profit de nouveaux récits justificatifs, notamment celui de la mémoire de la Shoah, devenu central à partir des années 1960.

Un "nettoyage ethnique", sur les dynamiques à l'œuvre

Les coordinatrices soulignent que le choix de Gaza comme cible centrale de l’offensive israélienne ne peut être dissocié de la dynamique politique entourant le Hamas et de l’événement du 7 octobre, qui a rompu un équilibre fragile maintenu depuis des années. L’action du Hamas, vue comme une tentative de rupture face à un processus d’annexion et de normalisation régionale, notamment avec l’Arabie Saoudite, a servi de catalyseur pour une offensive plus radicale. Le gouvernement israélien actuel, marqué par une extrême droite affirmée et des ministres pro-colons, a saisi cette occasion pour aller plus loin, réactivant des ambitions anciennes de réinstallation dans les colonies évacuées de Gaza et intensifiant les politiques d’annexion en Cisjordanie.

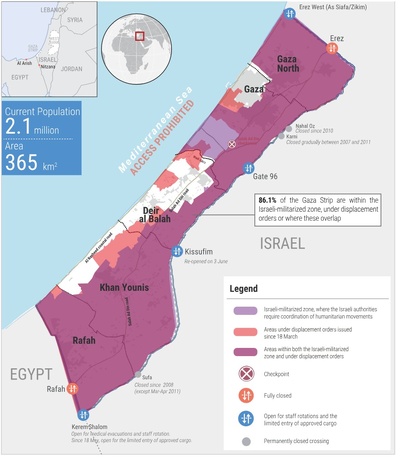

Ce moment de bascule est analysé comme une « stratégie du choc » : les massacres du 7 octobre ont servi de justification à la mise en œuvre de projets existants, tels que le transfert d’administration, la réorganisation cadastrale et le ciblage des populations déplacées. L’ouvrage refuse donc une lecture conjoncturelle et insiste sur l’importance d’inscrire ces événements dans une temporalité longue, afin de déconstruire les discours qui réduisent Gaza à une zone humanitaire ou de conflit ponctuel. Les auteur·ices dressent un constat alarmant sur l’évolution des méthodes de guerre israéliennes à Gaza. Depuis plusieurs années, une désinhibition croissante se manifeste dans le traitement des populations civiles, devenues les cibles directes des frappes. Cette évolution repose en partie sur la doctrine militaire dite Dahiya, formulée en 2006, qui recommande de frapper les infrastructures et les civils pour affaiblir indirectement les groupes armés tels que le Hamas.

La guerre actuelle est marquée par une logique de minimisation des pertes militaires israéliennes, notamment via l’usage massif de frappes aériennes, drones et bombes imprécises. Ce recours technologique est analysé comme une forme de néolibéralisation de la guerre, visant l’efficacité, la rapidité et la mise à distance, tout en évacuant toute responsabilité éthique face aux destructions humaines. L’usage d’intelligence artificielle, en particulier dans l’identification automatisée des cibles, renforce cette dérive techno-militaire.

Les auteur·ices dénoncent également le caractère suprémaciste et raciste du gouvernement israélien actuel, dont plusieurs responsables ont exprimé publiquement des propos déshumanisants à l’égard des Palestiniens. Cette idéologie politique favorise des stratégies de guerre brutales, sans souci de distinction entre civils et combattants.

À cela s’ajoute une dimension géopolitique et économique : la présence de vastes réserves de gaz offshore au large de Gaza (estimées à 1,7 milliard de barils) pourrait motiver, en partie, la volonté de contrôle territorial. Dans le contexte de redéfinition des approvisionnements énergétiques mondiaux, notamment après la guerre en Ukraine, Israël entend se positionner comme fournisseur majeur, accentuant l’enjeu extractiviste au cœur du conflit.

Enfin, les coordinatrices de l'ouvrage interrogent les implications plus larges du conflit, en y voyant les prémisses d’un modèle de capitalisme autoritaire et militarisé, couplé à une gestion humanitaire sous contrôle militaire. Ce modèle s’observe déjà dans le renforcement de la militarisation de l’économie israélienne, notamment à travers les liens étroits entre l’armée, les géants de la tech comme Microsoft ou OpenAI, et les technologies de guerre automatisées. Ce phénomène pourrait annoncer, à terme, une généralisation mondiale de cette forme d’économie de guerre.

Ce moment de bascule est analysé comme une « stratégie du choc » : les massacres du 7 octobre ont servi de justification à la mise en œuvre de projets existants, tels que le transfert d’administration, la réorganisation cadastrale et le ciblage des populations déplacées. L’ouvrage refuse donc une lecture conjoncturelle et insiste sur l’importance d’inscrire ces événements dans une temporalité longue, afin de déconstruire les discours qui réduisent Gaza à une zone humanitaire ou de conflit ponctuel. Les auteur·ices dressent un constat alarmant sur l’évolution des méthodes de guerre israéliennes à Gaza. Depuis plusieurs années, une désinhibition croissante se manifeste dans le traitement des populations civiles, devenues les cibles directes des frappes. Cette évolution repose en partie sur la doctrine militaire dite Dahiya, formulée en 2006, qui recommande de frapper les infrastructures et les civils pour affaiblir indirectement les groupes armés tels que le Hamas.

La guerre actuelle est marquée par une logique de minimisation des pertes militaires israéliennes, notamment via l’usage massif de frappes aériennes, drones et bombes imprécises. Ce recours technologique est analysé comme une forme de néolibéralisation de la guerre, visant l’efficacité, la rapidité et la mise à distance, tout en évacuant toute responsabilité éthique face aux destructions humaines. L’usage d’intelligence artificielle, en particulier dans l’identification automatisée des cibles, renforce cette dérive techno-militaire.

Les auteur·ices dénoncent également le caractère suprémaciste et raciste du gouvernement israélien actuel, dont plusieurs responsables ont exprimé publiquement des propos déshumanisants à l’égard des Palestiniens. Cette idéologie politique favorise des stratégies de guerre brutales, sans souci de distinction entre civils et combattants.

À cela s’ajoute une dimension géopolitique et économique : la présence de vastes réserves de gaz offshore au large de Gaza (estimées à 1,7 milliard de barils) pourrait motiver, en partie, la volonté de contrôle territorial. Dans le contexte de redéfinition des approvisionnements énergétiques mondiaux, notamment après la guerre en Ukraine, Israël entend se positionner comme fournisseur majeur, accentuant l’enjeu extractiviste au cœur du conflit.

Enfin, les coordinatrices de l'ouvrage interrogent les implications plus larges du conflit, en y voyant les prémisses d’un modèle de capitalisme autoritaire et militarisé, couplé à une gestion humanitaire sous contrôle militaire. Ce modèle s’observe déjà dans le renforcement de la militarisation de l’économie israélienne, notamment à travers les liens étroits entre l’armée, les géants de la tech comme Microsoft ou OpenAI, et les technologies de guerre automatisées. Ce phénomène pourrait annoncer, à terme, une généralisation mondiale de cette forme d’économie de guerre.

"Effacer une société" : "Génocide", "Educide", "Culturocide", "Écocide", Futuricide

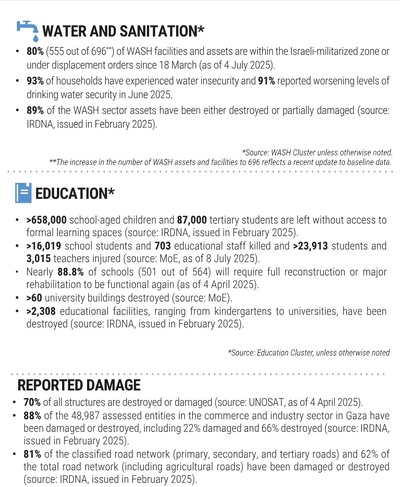

Dans l’ouvrage, la situation à Gaza est analysée à travers le prisme d’un écocide, c’est-à-dire la destruction massive de l’environnement causée par la guerre. L’impact écologique est d’une ampleur inédite : en trois mois seulement, les émissions de gaz à effet de serre générées par les opérations militaires (bombardements, drones, aviation) ont dépassé celles annuelles de plusieurs dizaines de pays à faibles émissions. Près de 85 000 tonnes de bombes — y compris au phosphore — ont été larguées, dont une partie n’a pas explosé. Les destructions ont produit plus de 50 millions de tonnes de gravats et plus de 350 000 tonnes de déchets, tandis que la pollution de l’air, des sols, des eaux douces et marines atteint des niveaux critiques. Cette toxicité, déjà documentée en 2014, connaît désormais une intensité sans précédent.

Mais l’ouvrage dépasse le diagnostic environnemental : au-delà de l’écocide, il introduit la notion de futuricide. Celle-ci désigne une stratégie d’anéantissement non seulement du présent, mais aussi de tout potentiel d’avenir pour les Gazaouis. L’effacement ne concerne pas uniquement les infrastructures vitales et agricoles — qui permettaient jusque-là une relative autonomie alimentaire — mais s’étend à la sphère éducative, culturelle et mémorielle : écoles, universités, lieux de culte, cimetières sont ciblés. Il s’agit ainsi d’attaquer les liens à la terre, aux ancêtres et à l’identité, en éradiquant jusqu’aux traces du passé.

Ce processus s’inscrit dans une logique d’occupation durable et de colonisation renouvelée, associée à des projets de déplacement forcé vers l’étranger. En ce sens, le futuricide consiste à exclure les Palestinien·nes de toute projection dans un avenir viable sur leur territoire. Cette stratégie est caractéristique des colonialismes de peuplement, qui opèrent historiquement par l’effacement des futurs des populations autochtones pour imposer celui des colons.

Dans cette perspective, les coordinatrices du livre s’attachent à restaurer la mémoire de Gaza comme territoire à part entière, doté d’une histoire urbaine, culturelle et économique propre, aujourd’hui menacée par un processus d’effacement qualifié de futuricide. Cette notion, développée par SLA, désigne une volonté politique d’effacer non seulement le présent mais aussi toute possibilité d’avenir pour les Gazaouis, en détruisant les infrastructures, la mémoire, et les lieux de transmission. Toutefois, il est précisé que ce projet reste une intention, non une fatalité, et que l’acte d’inscrire les violences actuelles dans une historicité vise aussi à maintenir ouvert l’horizon des futurs possibles.

xxxx.

xxxx.

xxxx.

Mais l’ouvrage dépasse le diagnostic environnemental : au-delà de l’écocide, il introduit la notion de futuricide. Celle-ci désigne une stratégie d’anéantissement non seulement du présent, mais aussi de tout potentiel d’avenir pour les Gazaouis. L’effacement ne concerne pas uniquement les infrastructures vitales et agricoles — qui permettaient jusque-là une relative autonomie alimentaire — mais s’étend à la sphère éducative, culturelle et mémorielle : écoles, universités, lieux de culte, cimetières sont ciblés. Il s’agit ainsi d’attaquer les liens à la terre, aux ancêtres et à l’identité, en éradiquant jusqu’aux traces du passé.

Ce processus s’inscrit dans une logique d’occupation durable et de colonisation renouvelée, associée à des projets de déplacement forcé vers l’étranger. En ce sens, le futuricide consiste à exclure les Palestinien·nes de toute projection dans un avenir viable sur leur territoire. Cette stratégie est caractéristique des colonialismes de peuplement, qui opèrent historiquement par l’effacement des futurs des populations autochtones pour imposer celui des colons.

Dans cette perspective, les coordinatrices du livre s’attachent à restaurer la mémoire de Gaza comme territoire à part entière, doté d’une histoire urbaine, culturelle et économique propre, aujourd’hui menacée par un processus d’effacement qualifié de futuricide. Cette notion, développée par SLA, désigne une volonté politique d’effacer non seulement le présent mais aussi toute possibilité d’avenir pour les Gazaouis, en détruisant les infrastructures, la mémoire, et les lieux de transmission. Toutefois, il est précisé que ce projet reste une intention, non une fatalité, et que l’acte d’inscrire les violences actuelles dans une historicité vise aussi à maintenir ouvert l’horizon des futurs possibles.

xxxx.

xxxx.

xxxx.

Quel futur ?

L’ouvrage met en lumière des témoignages de résilience face à la destruction, notamment celui de paysans ayant réussi à relancer une production agricole, certes marginale, mais porteuse d’avenir. Cette réalité illustre que la restauration de Gaza est envisageable. Le concept de futuricide — défini dans le livre comme une intention politique israélienne visant à effacer tout horizon d’avenir pour les Palestinien·nes de Gaza — ne constitue pas une fatalité. Il est de la responsabilité éthique et politique de la communauté internationale, notamment européenne, de s’opposer activement à sa mise en œuvre.

Les auteur·ices soulignent qu’en dépit des offensives et des destructions, les Gazaouis inventent des formes concrètes de résistance et de projection : projets agricoles, initiatives artistiques, récits culturels. Ces actes de création s’opposent à la « futurité coloniale » imposée, en affirmant leur propre temporalité. Ce refus du destin assigné prend aussi la forme d’une transmission continue des histoires et des mémoires, comme en témoigne le poème poignant de Refaat Alareer — assassiné le 6 décembre 2024 — qui affirme que sa vie et sa mort doivent devenir sources d’espoir.

Ainsi, l’ouvrage défend l’idée que tant que la mémoire, les récits et les pratiques de vie persistent, la possibilité d’un futur à Gaza demeure, en dépit du projet d’effacement systémique.

Les auteur·ices soulignent qu’en dépit des offensives et des destructions, les Gazaouis inventent des formes concrètes de résistance et de projection : projets agricoles, initiatives artistiques, récits culturels. Ces actes de création s’opposent à la « futurité coloniale » imposée, en affirmant leur propre temporalité. Ce refus du destin assigné prend aussi la forme d’une transmission continue des histoires et des mémoires, comme en témoigne le poème poignant de Refaat Alareer — assassiné le 6 décembre 2024 — qui affirme que sa vie et sa mort doivent devenir sources d’espoir.

Ainsi, l’ouvrage défend l’idée que tant que la mémoire, les récits et les pratiques de vie persistent, la possibilité d’un futur à Gaza demeure, en dépit du projet d’effacement systémique.

Par Les Cahiers de L'Islam à partir de deux interviews donnés par Stéphanie Latte Abdallah et Véronique Bontemps aux médias Reporterre et Agence Média Palestine.