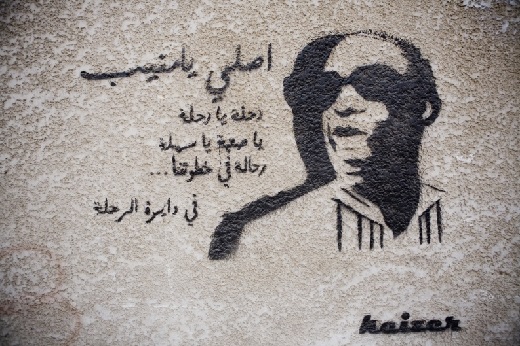

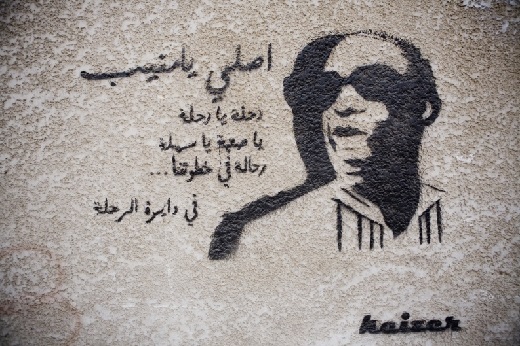

Graffiti de la révolution égyptienne de l’artiste Keizer, éloge au chanteur égyptien de la Nubie Ahmad Munib. Hossam el-Hamalawy حسام الحملاوي / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Cet article est publié avec l'aimable autorisation de son auteur. Il a déjà fait l'objet d'une publication dans la revue perspectives (n°10 automne hiver 2013-2014) du Réseau Français des Instituts d'Etudes Avancées (RFIEA).

D’aucuns s’étonnent des soubresauts du printemps arabe et du maintien opiniâtre des pouvoirs oligarchiques et de leurs séides, revenus en force aux devants de la scène au lendemain du coup d’État du 3 juillet 2013 en Égypte. D’autres s’émeuvent à saisir de si radicales dissemblances entre leurs aspirations révolutionnaires du premier jour et la persistance d’anachronismes fondés sur des toiles d’allégeances religieuses, tribales, de clientèle ou d’adoration du pouvoir. Beaucoup n’arrivent pas à comprendre pourquoi chaque élection pluraliste, libre et transparente, débouche sur un « hiver islamiste », avant d’être subrogée par une « canicule militariste », et non point sur le « printemps moderniste » qu’ils avaient tant espéré. Toutes ces désillusions ne sont pourtant ni fortuites ni adventices. Il n’est pas un hasard que le printemps arabe ne soit pas un printemps de la « démocratie procédurale » des peuples arabes et ses corollaires d’institutions modernes et d’élection des représentants, de séparation des pouvoirs et de garantie des libertés fondamentales. Comme il n’est pas un hasard qu’il ne soit pas un printemps de la « démocratie substantive » du citoyen arabe et que les vraies questions du lien social, de l’acception de l’autre et du vivre-en-commun soient évacuées au profit de la réactivation de représentations fantasmagoriques, eschatologiques ou patriarcales.

Il faut ici rappeler la nature « émergente » et « spontanée » du réveil arabe, qui a vu le jour dans des contextes accablants de verrouillages politiques, d’absence de perspectives pour les jeunes et de complaisance extérieure avec des régimes soutenus par un appareil de répression très efficace et des toiles d’allégeances des groupes sociaux dominants. Dans ce cadre global, « l’essentiel tient à une révolte contre l’humiliation, un appel à la dignité » [1]. Plus précisément, Jean-Paul Chagnollaud insiste sur deux moteurs-clés derrière toutes ces révoltes : l’affranchissement de la peur séculaire et la volonté de retrouver une dignité perdue et recouvrir un statut de citoyenneté substantive [2]. Dès lors, les processus amorcés depuis décembre 2010 ont été une kyrielle de tâtonnements, d’accommodements et d’apprentissages par la pratique tels que toutes les forces à l’œuvre ont été d’abord projetées, par-delà leurs obédiences idéologiques et leurs sensibilités politiques, dans des horizons de liberté, de droit et de démocratie, avant que cet élan de la praxis ne soit rattrapé par le naturel et que surgissent les premiers contrecoups et désenchantements.

La contre-révolution est ainsi aujourd’hui vigoureusement en marche [3], avec le même mot d’ordre pour obstruer le changement et maintenir l’ordre établi réactionnaire que celui auquel étaient arrimées toutes les dictatures postcoloniales : « Nous ou le chaos », devenu sur le tard : « Nous ou les islamistes ». En Égypte notamment, outre des appareils judiciaires et policiers très puissants restés d’obédience fidèles à l’« État profond », et en dépit de toute théorie « conspirationniste » ou « complotiste » « impérialo-sioniste », cette contre-révolution a également usé des soupapes économiques sensibles qu’elle maîtrise. Il est ainsi clairement établi que les fameuses crises à répétition d’eau, d’électricité et d’essence, qui avaient miné la vie des égyptiens et constitué des moteurs puissants de la contestation populaire durant les derniers mois de la présidence Morsi, ont été artificiellement créées à des fins subversives et résorbées au lendemain même de l’annonce du coup d’État. Sans oublier que cette contre-révolution a pu également compter sur un appareil médiatique inféodé qui n’a cessé d’attiser les tensions destructrices d’un lien social fragilisé, lien social pourtant condition sine qua non pour cette phase transitoire. Une propagande qui avait déjà porté ses fruits avec le large rassemblement autour d’un général de l’ancien régime dans les élections présidentielles de 2012 [4], comme elle portera dans l’amoncellement du cheval de Troie du 30 juin 2013.

D’aucuns s’étonnent des soubresauts du printemps arabe et du maintien opiniâtre des pouvoirs oligarchiques et de leurs séides, revenus en force aux devants de la scène au lendemain du coup d’État du 3 juillet 2013 en Égypte. D’autres s’émeuvent à saisir de si radicales dissemblances entre leurs aspirations révolutionnaires du premier jour et la persistance d’anachronismes fondés sur des toiles d’allégeances religieuses, tribales, de clientèle ou d’adoration du pouvoir. Beaucoup n’arrivent pas à comprendre pourquoi chaque élection pluraliste, libre et transparente, débouche sur un « hiver islamiste », avant d’être subrogée par une « canicule militariste », et non point sur le « printemps moderniste » qu’ils avaient tant espéré. Toutes ces désillusions ne sont pourtant ni fortuites ni adventices. Il n’est pas un hasard que le printemps arabe ne soit pas un printemps de la « démocratie procédurale » des peuples arabes et ses corollaires d’institutions modernes et d’élection des représentants, de séparation des pouvoirs et de garantie des libertés fondamentales. Comme il n’est pas un hasard qu’il ne soit pas un printemps de la « démocratie substantive » du citoyen arabe et que les vraies questions du lien social, de l’acception de l’autre et du vivre-en-commun soient évacuées au profit de la réactivation de représentations fantasmagoriques, eschatologiques ou patriarcales.

Il faut ici rappeler la nature « émergente » et « spontanée » du réveil arabe, qui a vu le jour dans des contextes accablants de verrouillages politiques, d’absence de perspectives pour les jeunes et de complaisance extérieure avec des régimes soutenus par un appareil de répression très efficace et des toiles d’allégeances des groupes sociaux dominants. Dans ce cadre global, « l’essentiel tient à une révolte contre l’humiliation, un appel à la dignité » [1]. Plus précisément, Jean-Paul Chagnollaud insiste sur deux moteurs-clés derrière toutes ces révoltes : l’affranchissement de la peur séculaire et la volonté de retrouver une dignité perdue et recouvrir un statut de citoyenneté substantive [2]. Dès lors, les processus amorcés depuis décembre 2010 ont été une kyrielle de tâtonnements, d’accommodements et d’apprentissages par la pratique tels que toutes les forces à l’œuvre ont été d’abord projetées, par-delà leurs obédiences idéologiques et leurs sensibilités politiques, dans des horizons de liberté, de droit et de démocratie, avant que cet élan de la praxis ne soit rattrapé par le naturel et que surgissent les premiers contrecoups et désenchantements.

La contre-révolution est ainsi aujourd’hui vigoureusement en marche [3], avec le même mot d’ordre pour obstruer le changement et maintenir l’ordre établi réactionnaire que celui auquel étaient arrimées toutes les dictatures postcoloniales : « Nous ou le chaos », devenu sur le tard : « Nous ou les islamistes ». En Égypte notamment, outre des appareils judiciaires et policiers très puissants restés d’obédience fidèles à l’« État profond », et en dépit de toute théorie « conspirationniste » ou « complotiste » « impérialo-sioniste », cette contre-révolution a également usé des soupapes économiques sensibles qu’elle maîtrise. Il est ainsi clairement établi que les fameuses crises à répétition d’eau, d’électricité et d’essence, qui avaient miné la vie des égyptiens et constitué des moteurs puissants de la contestation populaire durant les derniers mois de la présidence Morsi, ont été artificiellement créées à des fins subversives et résorbées au lendemain même de l’annonce du coup d’État. Sans oublier que cette contre-révolution a pu également compter sur un appareil médiatique inféodé qui n’a cessé d’attiser les tensions destructrices d’un lien social fragilisé, lien social pourtant condition sine qua non pour cette phase transitoire. Une propagande qui avait déjà porté ses fruits avec le large rassemblement autour d’un général de l’ancien régime dans les élections présidentielles de 2012 [4], comme elle portera dans l’amoncellement du cheval de Troie du 30 juin 2013.

Les éléments constitutifs de la contre-révolution en marche en Égypte depuis 2011 n’ont pourtant rien d’ingénieux ou de novateur. Ils répliquent par exemple dans les moindres détails ceux de la contre-révolution menée contre le gouvernement démocratiquement élu en Iran du premier ministre nationaliste Mohammad Mossadegh, après qu’il ait nationalisé l’industrie pétrolière iranienne en 1951, jusqu’à l’aboutissement au coup d’État du 19 août 1953. Avec néanmoins une différence notable qui consiste en ce que l’onde de choc de cette contre-révolution en cours transcende malencontreusement les frontières égyptiennes pour se propager à tous les pays arabes, même à la Tunisie pionnière, d’une manière homothétique à celle des premières vagues de la révolution du Jasmin, avec la perspective d’un effet domino à contresens se profilant à l’horizon, caressant (pour certains) le rêve de ramener les pendules arabes à une heure autoritariste et réactionnaire qu’on croyait révolue à tout jamais. In fine, si la défaite de 1967 avait « tout changé » [5] en brisant l’élan de modernisation et l’espoir de démocratisation des peuples arabes au sortir de l’interlude sombre de la colonisation, le coup d’État du 3 juillet 2013 pourrait avoir un effet de déstructuration historique similaire, et briser complètement l’élan d’émancipation du printemps arabe. Comme si, comme le souligne remarquablement Jacob Cohen, « pour une fois, une fois en 60 ans, qu’un pays arabe sur 22 avait élu ses dirigeants de façon démocratique, c’en est déjà trop au bout d’une année » [6].

Des questions irréductibles demeurent ainsi aujourd’hui insondables dans leur nature profonde d’autant plus que le printemps arabe est inscrit dans un « temps événementiel » d’une telle amplitude que l’épaisseur du réel qui en découle a tendance à emplir les esprits et à obstruer la vision du temps « long », ou « archéologique », locus des dynamiques évolutionnaires. Ces dynamiques tacites sont en effet toujours présentes, quoique invisibles, parfois plus promptes à s’effriter, au gré de l’accident et de la contingence, mais le plus souvent avec une tendance à s’éterniser et à miner une infinité de générations, à travers un « réseau imperceptible de contraintes », commandant l’écoulement ou la rétention, l’encombrement ou la fluidité de l’histoire.

Au-delà des discours médiatiques dominants, on ne saurait donc se saisir de la praxis du printemps arabe sans la relier à l’épistémè particulière dans laquelle elle est encastrée. C’est à Michel Foucault que l’on doit d’avoir jeté les premières bases de cette intelligibilité « archéologique » du savoir et du pouvoir, par le biais de la notion d’épistémè qu’il a introduite dans Les mots et les choses en 1966, et qu’il a définie comme les conditions de vérité encadrant ce qui est pensable et acceptable. Il s’agit d’une réalité déjà-là, d’un a priori historique, d’un sédiment de relations et de décalages disposés en strates qui déterminent notre vision du monde et qui délimitent, avant toute connaissance proprement dite, tout ce qui est connaissable, dans un « jeu simultané de rémanences spécifiques » et un « rapport complexe de décalages successifs » [7]. L’argumentation foucaldienne sur l’épistémè a le mérite de remettre en cause toute logique de linéarité ou de continuité dans le sens du progrès, mais aussi et surtout de tracer une mise en perspective archéologique (et critique) de l’écart entre les schèmes de pensée et d’action conscients et le cadre imperceptible des contraintes de tous les « décalages infimes mais essentiels » [8].

Des questions irréductibles demeurent ainsi aujourd’hui insondables dans leur nature profonde d’autant plus que le printemps arabe est inscrit dans un « temps événementiel » d’une telle amplitude que l’épaisseur du réel qui en découle a tendance à emplir les esprits et à obstruer la vision du temps « long », ou « archéologique », locus des dynamiques évolutionnaires. Ces dynamiques tacites sont en effet toujours présentes, quoique invisibles, parfois plus promptes à s’effriter, au gré de l’accident et de la contingence, mais le plus souvent avec une tendance à s’éterniser et à miner une infinité de générations, à travers un « réseau imperceptible de contraintes », commandant l’écoulement ou la rétention, l’encombrement ou la fluidité de l’histoire.

Au-delà des discours médiatiques dominants, on ne saurait donc se saisir de la praxis du printemps arabe sans la relier à l’épistémè particulière dans laquelle elle est encastrée. C’est à Michel Foucault que l’on doit d’avoir jeté les premières bases de cette intelligibilité « archéologique » du savoir et du pouvoir, par le biais de la notion d’épistémè qu’il a introduite dans Les mots et les choses en 1966, et qu’il a définie comme les conditions de vérité encadrant ce qui est pensable et acceptable. Il s’agit d’une réalité déjà-là, d’un a priori historique, d’un sédiment de relations et de décalages disposés en strates qui déterminent notre vision du monde et qui délimitent, avant toute connaissance proprement dite, tout ce qui est connaissable, dans un « jeu simultané de rémanences spécifiques » et un « rapport complexe de décalages successifs » [7]. L’argumentation foucaldienne sur l’épistémè a le mérite de remettre en cause toute logique de linéarité ou de continuité dans le sens du progrès, mais aussi et surtout de tracer une mise en perspective archéologique (et critique) de l’écart entre les schèmes de pensée et d’action conscients et le cadre imperceptible des contraintes de tous les « décalages infimes mais essentiels » [8].

Le printemps arabe, temporellement et spatialement situé, ne saurait donc être dissocié d’une épistémè particulière, dessinant à force de répétition successive une toile de fond constituée de la sédimentation des codes fondamentaux de notre culture, ceux qui régissent notre langage, nos schémas perceptifs et la hiérarchie de nos pratiques. Dans cette vision, changer de pouvoir formel, en gardant les mêmes schèmes d’interprétation, nonobstant le changement du droit positif, ne saurait « décréter » une nouvelle société soutenable. Cette perspective archéologique peut dès lors apporter un éclairage critique à la trame de fond qui unit les vingt-deux pays arabes, nonobstant leurs disparités et leurs différences idiosyncratiques profondes, et qui se traduit par une puissante volonté partagée (et insoupçonnée jusque-là) de libération de peuples longtemps brimés et réprimés, et qui semblent aujourd’hui bien déterminés à en finir avec le despotisme et ses corollaires de pauvreté, d’indignité, de corruption et de terrorisme [9]. Autant qu’elle autorise de se saisir des reflux synchrones qui ont émergé aux lendemains des premières vagues du changement, et qui ne font que suivre les sillages d’une mémoire collective millénaire. Car toutes ces turpitudes n’émanent pas ex nihilo, mais sont foncièrement encastrées dans une épistémè diffuse et opiniâtre, que toutes les aspirations de liberté, de justice et de dignité, cristallisées dans les mouvances sociales et politiques en cours, sont loin de pouvoir ébranler.

Ce qui était hier décrit comme « hiver islamiste » et ce qui est aujourd’hui décrit comme « canicule militariste » ne sont donc qu’un résultat normal d’un processus d’ensemencement dans un terreau fertile de « hogra » [10], de persistance de despotismes, de systèmes féodaux et d’incapacité congénitale à se prendre en charge. Les conditions épistémiques ne semblent être réunies ni pour la constitution d’un contrat social réel, ni pour la naissance d’un espace public ou d’un esprit critique autorisant un vrai débat, et encore moins de nouvelles sociétés et économies fondées sur les actifs intangibles et les industries créatives. En partant de ce prisme foucaldien, il apparaît très éloigné le temps où l’on verrait émerger des sociétés et des économies arabes pouvant apporter des réponses aux problèmes cruciaux du mythe du progrès et de la soutenabilité de la consommation et de l’usage, aux défis éthiques de la biotechnologie, à la sécularisation du champ politique, à l’arbitrage délicat entre liberté ex ante et justice ex post, etc.

L’épistémè arabe est aujourd’hui incapable de se reconnaître dans une ontologie fondée sur l’homme, dans une idéologie progressiste, dans une méthodologie critique ou dans une poïétique fondée sur la création et l’esthétique, pas plus qu’elle ne se reconnaît dans une modernité occidentale perçue comme réifiante et attentatoire à son « identité » orientale et/ou islamique [11]. Face à ce rejet, les idéologies moralisantes et puritaines sont promues en solution idoine à une représentation collective de la décadence des mœurs et de l’anomie sociale, à la fois en Occident et dans leurs propres pays. Il en découle que toutes les révolutions en cours incluent une forte connotation de moralisation, et que les gens se tournent vers (et aillent voter pour) des discours plus soucieux de la morale que les autres.

Ce qui était hier décrit comme « hiver islamiste » et ce qui est aujourd’hui décrit comme « canicule militariste » ne sont donc qu’un résultat normal d’un processus d’ensemencement dans un terreau fertile de « hogra » [10], de persistance de despotismes, de systèmes féodaux et d’incapacité congénitale à se prendre en charge. Les conditions épistémiques ne semblent être réunies ni pour la constitution d’un contrat social réel, ni pour la naissance d’un espace public ou d’un esprit critique autorisant un vrai débat, et encore moins de nouvelles sociétés et économies fondées sur les actifs intangibles et les industries créatives. En partant de ce prisme foucaldien, il apparaît très éloigné le temps où l’on verrait émerger des sociétés et des économies arabes pouvant apporter des réponses aux problèmes cruciaux du mythe du progrès et de la soutenabilité de la consommation et de l’usage, aux défis éthiques de la biotechnologie, à la sécularisation du champ politique, à l’arbitrage délicat entre liberté ex ante et justice ex post, etc.

L’épistémè arabe est aujourd’hui incapable de se reconnaître dans une ontologie fondée sur l’homme, dans une idéologie progressiste, dans une méthodologie critique ou dans une poïétique fondée sur la création et l’esthétique, pas plus qu’elle ne se reconnaît dans une modernité occidentale perçue comme réifiante et attentatoire à son « identité » orientale et/ou islamique [11]. Face à ce rejet, les idéologies moralisantes et puritaines sont promues en solution idoine à une représentation collective de la décadence des mœurs et de l’anomie sociale, à la fois en Occident et dans leurs propres pays. Il en découle que toutes les révolutions en cours incluent une forte connotation de moralisation, et que les gens se tournent vers (et aillent voter pour) des discours plus soucieux de la morale que les autres.

Sortir de cette ornière épistémique et s’attaquer aux questions de fond sur les plans politique, économique, social, écologique et créatif, est aujourd’hui le défi titanesque posé devant le monde arabo-islamique. Car si l’Homo arabicus est en train de faire sa révolution, celle de l’Homo islamicus devra attendre encore (très) longtemps [12]. Dans son livre La Deuxième Fâtiha, Yadh Ben Achour montre bien cette impossibilité de rompre avec certains « paradigmes historiques anciens » profondément reliés à un canon théologique inextirpable, qui sclérosent la pensée et empêchent d’adopter les principes fondamentaux du droit moderne, autrement dit, d’une conception de l’État inspirée par l’éthique de la liberté individuelle, du respect de l’intégrité physique, de l’égalité entre les personnes et de la liberté, qu’elle soit de conscience, de culte, ou d’expression [13]. Ben Achour jette particulièrement la lumière sur cette difficulté inouïe à dépasser la lettre pour se concentrer sur l’esprit des textes, ce qu’appelait célestement de ses vœux le grand poète et philosophe Muhammad Iqbal.

Sous le prisme foucaldien, il apparaît donc clairement que le nouveau monde arabe se refuse encore à naître. Nonobstant que le réveil arabe ait commencé à changer les structures de surface de l’ancien monde, dans le fond tout semble encore en place, ou presque, et le nouveau monde serait encore dans l’attente de chocs scéniques qui s’inscriraient dans le temps long et qui sédimenteraient dans un quattrocento, présentement impénétrable. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, avec toute l’euphorie du changement et de la volonté d’ériger de nouvelles sociétés et de nouvelles économies, l’heure de la construction n’a pas encore sonné et on en est (encore) à la déconstruction (une destruction « créatrice » et « salvatrice » au sens de Joseph Schumpeter). Il est urgent de déconstruire, avec la force et l’élan qu’amènent des aspirations très longtemps étouffées et qui, aujourd’hui, se font jour avec ferveur. Or, ce rôle n’incombe pas foncièrement aux belligérants immédiats, sociaux, économiques ou politiques, alors que dans tout le monde arabe « le drame de ce qu’on appelle l’élite est de vivre dans une réalité qui ne reconnaît que le discours politique » [14]. Aalam Wassef, artiste et bloggeur, résume parfaitement l’idée que les processus du changement de fond ont moins trait à des discours explicites qu’à « l’exhortation patiente du poète qui mûrit son fruit sur un feu modéré, mais néanmoins actif ». Car l’esprit et les métaphores enfouies de la poésie, de la littérature ou de l’art, ne sont dans le fond qu’une « exhortation à la liberté », ce qui explique qu’ils restent largement bannis du monde arabe [15]. À ce titre, les dessins de Naji al-Ali ont été extrêmement importants pour le réveil arabe, comme l’a bien montré Alain Gresh [16], tout comme l’ont été les chants de Sheikh Imam ou les poèmes de Ahmad Matar, et ils devraient continuer à servir de jalons accompagnant la conscience arabe sur le chemin qui reste à parcourir. Car le temps que la « liberté s’affirme », que le « peuple s’institue » et que les « représentations se sédimentent » est nécessairement un temps long, à la Braudel. La mouvance arabe contemporaine, sociale puis politique, à défaut d’être philosophique et culturelle, est ainsi aujourd’hui dans l’attente d’un relais des artistes, des poètes et des intellectuels pour voir émerger des réponses aux « vraies questions », « celles qui interrogent sur l’imaginaire qui est censé fonder la cité et sur la culture dont il est supposé être issu (…). Tous les espoirs reposent sur cette capacité d’en discuter réellement un jour (…). Ce qui a sauvé l’Occident, c’est qu’il a toujours su forger ses utopies (…). L’Occident a construit sa démocratie sur des imaginaires qu’il avait choisis. Le grand problème dans le monde arabe, c’est ce défaut d’utopie, ce défaut d’imaginaire » [17]. Une utopie évolutionnaire, et non point réactionnaire, qui ne cherche pas à revenir vers une « fraternité originelle » précédant la mise en place de la « cité idéale », mais qui convie à accepter la coexistence et à se fondre dans la solidarité et l’intégration sociale dans une hiérarchie temporelle qui part de la pratique dans les temps présents pour s’étendre – au-delà d’un simple modus vivendi – vers des horizons évolutionnaires d’avenir commun.

Il ne s’agit donc pas d’apporter ex ante une réponse unique, un one best way, car d’une part il n’y a pas de linéarité ou de nécessité dans le changement, et d’autre part l’impatience et le constructivisme sont les pires ennemis du changement profond qui ne saurait se faire jour que par la force de l’émergence ex post. Bertrand Badie a tout à fait raison de nommer le printemps arabe un « commencement » : « ce qui se passe dans le monde arabe n’est pas l’aboutissement d’un processus mais le commencement de quelque chose de nouveau dont on ne sait pas vers quoi il va aller » [18]. Le seuil qui sépare ces deux épistémès, ces deux mondes, est un « seuil de percolation », marquant le passage de l’accumulation quantitative au changement qualitatif, en se situant au-delà de l’action consciente et active (subjective et/ou intersubjective), comme il en est en-dedans, c’est-à-dire qu’il en émerge et y puise sa trajectoire et ses bifurcations. Dans la superposition « archéologique » des strates de savoir et de pouvoir, il y a un sens de « quasi-synchronicité », qui surgit autant des identités que des différences, autant de la procédure que de la substance et autant du hasard que de la nécessité.

Les faits historiques similaires sont tellement épars et idiosyncratiques qu’il est très difficile aujourd’hui de puiser des éléments de réponse à toutes ces questions. Mais à défaut de pouvoir y répondre adéquatement, un des plus grands mérites du printemps arabe est de nous avoir redonné l’espérance de pouvoir en discuter foncièrement à nouveau.

Sous le prisme foucaldien, il apparaît donc clairement que le nouveau monde arabe se refuse encore à naître. Nonobstant que le réveil arabe ait commencé à changer les structures de surface de l’ancien monde, dans le fond tout semble encore en place, ou presque, et le nouveau monde serait encore dans l’attente de chocs scéniques qui s’inscriraient dans le temps long et qui sédimenteraient dans un quattrocento, présentement impénétrable. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, avec toute l’euphorie du changement et de la volonté d’ériger de nouvelles sociétés et de nouvelles économies, l’heure de la construction n’a pas encore sonné et on en est (encore) à la déconstruction (une destruction « créatrice » et « salvatrice » au sens de Joseph Schumpeter). Il est urgent de déconstruire, avec la force et l’élan qu’amènent des aspirations très longtemps étouffées et qui, aujourd’hui, se font jour avec ferveur. Or, ce rôle n’incombe pas foncièrement aux belligérants immédiats, sociaux, économiques ou politiques, alors que dans tout le monde arabe « le drame de ce qu’on appelle l’élite est de vivre dans une réalité qui ne reconnaît que le discours politique » [14]. Aalam Wassef, artiste et bloggeur, résume parfaitement l’idée que les processus du changement de fond ont moins trait à des discours explicites qu’à « l’exhortation patiente du poète qui mûrit son fruit sur un feu modéré, mais néanmoins actif ». Car l’esprit et les métaphores enfouies de la poésie, de la littérature ou de l’art, ne sont dans le fond qu’une « exhortation à la liberté », ce qui explique qu’ils restent largement bannis du monde arabe [15]. À ce titre, les dessins de Naji al-Ali ont été extrêmement importants pour le réveil arabe, comme l’a bien montré Alain Gresh [16], tout comme l’ont été les chants de Sheikh Imam ou les poèmes de Ahmad Matar, et ils devraient continuer à servir de jalons accompagnant la conscience arabe sur le chemin qui reste à parcourir. Car le temps que la « liberté s’affirme », que le « peuple s’institue » et que les « représentations se sédimentent » est nécessairement un temps long, à la Braudel. La mouvance arabe contemporaine, sociale puis politique, à défaut d’être philosophique et culturelle, est ainsi aujourd’hui dans l’attente d’un relais des artistes, des poètes et des intellectuels pour voir émerger des réponses aux « vraies questions », « celles qui interrogent sur l’imaginaire qui est censé fonder la cité et sur la culture dont il est supposé être issu (…). Tous les espoirs reposent sur cette capacité d’en discuter réellement un jour (…). Ce qui a sauvé l’Occident, c’est qu’il a toujours su forger ses utopies (…). L’Occident a construit sa démocratie sur des imaginaires qu’il avait choisis. Le grand problème dans le monde arabe, c’est ce défaut d’utopie, ce défaut d’imaginaire » [17]. Une utopie évolutionnaire, et non point réactionnaire, qui ne cherche pas à revenir vers une « fraternité originelle » précédant la mise en place de la « cité idéale », mais qui convie à accepter la coexistence et à se fondre dans la solidarité et l’intégration sociale dans une hiérarchie temporelle qui part de la pratique dans les temps présents pour s’étendre – au-delà d’un simple modus vivendi – vers des horizons évolutionnaires d’avenir commun.

Il ne s’agit donc pas d’apporter ex ante une réponse unique, un one best way, car d’une part il n’y a pas de linéarité ou de nécessité dans le changement, et d’autre part l’impatience et le constructivisme sont les pires ennemis du changement profond qui ne saurait se faire jour que par la force de l’émergence ex post. Bertrand Badie a tout à fait raison de nommer le printemps arabe un « commencement » : « ce qui se passe dans le monde arabe n’est pas l’aboutissement d’un processus mais le commencement de quelque chose de nouveau dont on ne sait pas vers quoi il va aller » [18]. Le seuil qui sépare ces deux épistémès, ces deux mondes, est un « seuil de percolation », marquant le passage de l’accumulation quantitative au changement qualitatif, en se situant au-delà de l’action consciente et active (subjective et/ou intersubjective), comme il en est en-dedans, c’est-à-dire qu’il en émerge et y puise sa trajectoire et ses bifurcations. Dans la superposition « archéologique » des strates de savoir et de pouvoir, il y a un sens de « quasi-synchronicité », qui surgit autant des identités que des différences, autant de la procédure que de la substance et autant du hasard que de la nécessité.

Les faits historiques similaires sont tellement épars et idiosyncratiques qu’il est très difficile aujourd’hui de puiser des éléments de réponse à toutes ces questions. Mais à défaut de pouvoir y répondre adéquatement, un des plus grands mérites du printemps arabe est de nous avoir redonné l’espérance de pouvoir en discuter foncièrement à nouveau.

Références

[1] Bertrand Badie, « Printemps arabe : Un commencement », Etudes, 2011/7, Tome 415, pp. 7-18.

[2] Jean-Paul Chagnollaud, « Révoltes arabes », Revue politique et parlementaire, n° 1059, avril-mai-juin 2011, pp. 171-177.

[3] Alain Gresh, « En Égypte, la révolution à l’ombre des militaires », Le Monde Diplomatique, Août 2013.

[4] Alain Gresh, « L’Égypte entre révolution et contre-révolution », lundi 25 juin 2012, Nouvelles d’Orient, Les Blogs du Diplo : http://blog.mondediplo.net/

[5] Eric Rouleau, « 1967, la défaite qui a tout changé », Le Monde Diplomatique, novembre 2012.

[6] Jacob Cohen, « Coup d’État en Égypte : Regard sur le monde arabe », 4 juillet 2013, Blog « Dé-Manipulations » : http://jacobdemeknes.blogspot.com/

[7] Michel Foucault, Dits et écrits, vol. 1 : 1954-1975, Paris : Gallimard, 2001.

[8] Michel Foucault, Les Mots et les Choses, Paris : Gallimard, 1966.

[9] Ridha Kéfi, « Des peuples arabes en pleine transfiguration », Le Magazine de L’Afrique, Mars-Avril 2012, pp. 6-11.

[10] Le terme « hogra » recouvre dans les dialectes maghrébins de profondes significations qui symbolisent toutes les conditions sociales et politiques bafouant la « dignité » et la « reconnaissance », tous les contextes d’« arbitraire » et de « mépris » inhérents à des situations de « patriarcat », d’« inégalités sociales » et de « despotisme politique ».

[11] Abderrahim Lamchichi, « Malaise social, islamisme et replis identitaires dans le monde arabe », Confluences Méditerranée, n° 6, printemps 1993, pp. 31-43.

[12] Youssef Courbage, « Le temps de la jeunesse arabe », Le Monde Diplomatique, juin 2011.

[13] Yadh Ben Achour, La deuxième Fatiha. L’islam et la pensée des droits de l’homme, PUF, Collection: Proche Orient, 2011.

[14] Aalam Wassef, « Cher Antonin, la grâce de Tahrir est loin… », Lettres du printemps arabe (2/5), Libération, 16 août 2011.

[15] Ibrahim al-Koni, « A mon ami Sa’îd al-Ghânimî qui n’est pas de ce monde… », Lettres du printemps arabe (1/5), Libération, 15 août 2011.

[16] Alain Gresh, « Quand Naji rêvait du «réveil arabe» », Le Monde Diplomatique, 16 juin 2011.

[17] Bertrand Badie, op. cit.

[18] Ibid.

[2] Jean-Paul Chagnollaud, « Révoltes arabes », Revue politique et parlementaire, n° 1059, avril-mai-juin 2011, pp. 171-177.

[3] Alain Gresh, « En Égypte, la révolution à l’ombre des militaires », Le Monde Diplomatique, Août 2013.

[4] Alain Gresh, « L’Égypte entre révolution et contre-révolution », lundi 25 juin 2012, Nouvelles d’Orient, Les Blogs du Diplo : http://blog.mondediplo.net/

[5] Eric Rouleau, « 1967, la défaite qui a tout changé », Le Monde Diplomatique, novembre 2012.

[6] Jacob Cohen, « Coup d’État en Égypte : Regard sur le monde arabe », 4 juillet 2013, Blog « Dé-Manipulations » : http://jacobdemeknes.blogspot.com/

[7] Michel Foucault, Dits et écrits, vol. 1 : 1954-1975, Paris : Gallimard, 2001.

[8] Michel Foucault, Les Mots et les Choses, Paris : Gallimard, 1966.

[9] Ridha Kéfi, « Des peuples arabes en pleine transfiguration », Le Magazine de L’Afrique, Mars-Avril 2012, pp. 6-11.

[10] Le terme « hogra » recouvre dans les dialectes maghrébins de profondes significations qui symbolisent toutes les conditions sociales et politiques bafouant la « dignité » et la « reconnaissance », tous les contextes d’« arbitraire » et de « mépris » inhérents à des situations de « patriarcat », d’« inégalités sociales » et de « despotisme politique ».

[11] Abderrahim Lamchichi, « Malaise social, islamisme et replis identitaires dans le monde arabe », Confluences Méditerranée, n° 6, printemps 1993, pp. 31-43.

[12] Youssef Courbage, « Le temps de la jeunesse arabe », Le Monde Diplomatique, juin 2011.

[13] Yadh Ben Achour, La deuxième Fatiha. L’islam et la pensée des droits de l’homme, PUF, Collection: Proche Orient, 2011.

[14] Aalam Wassef, « Cher Antonin, la grâce de Tahrir est loin… », Lettres du printemps arabe (2/5), Libération, 16 août 2011.

[15] Ibrahim al-Koni, « A mon ami Sa’îd al-Ghânimî qui n’est pas de ce monde… », Lettres du printemps arabe (1/5), Libération, 15 août 2011.

[16] Alain Gresh, « Quand Naji rêvait du «réveil arabe» », Le Monde Diplomatique, 16 juin 2011.

[17] Bertrand Badie, op. cit.

[18] Ibid.